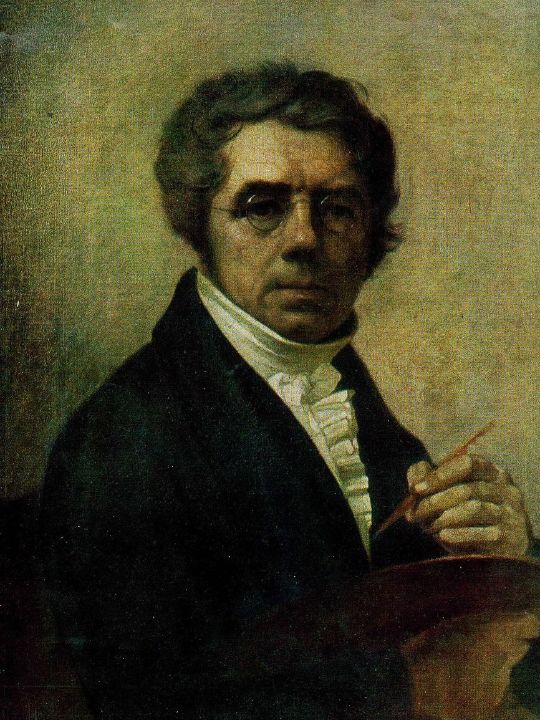

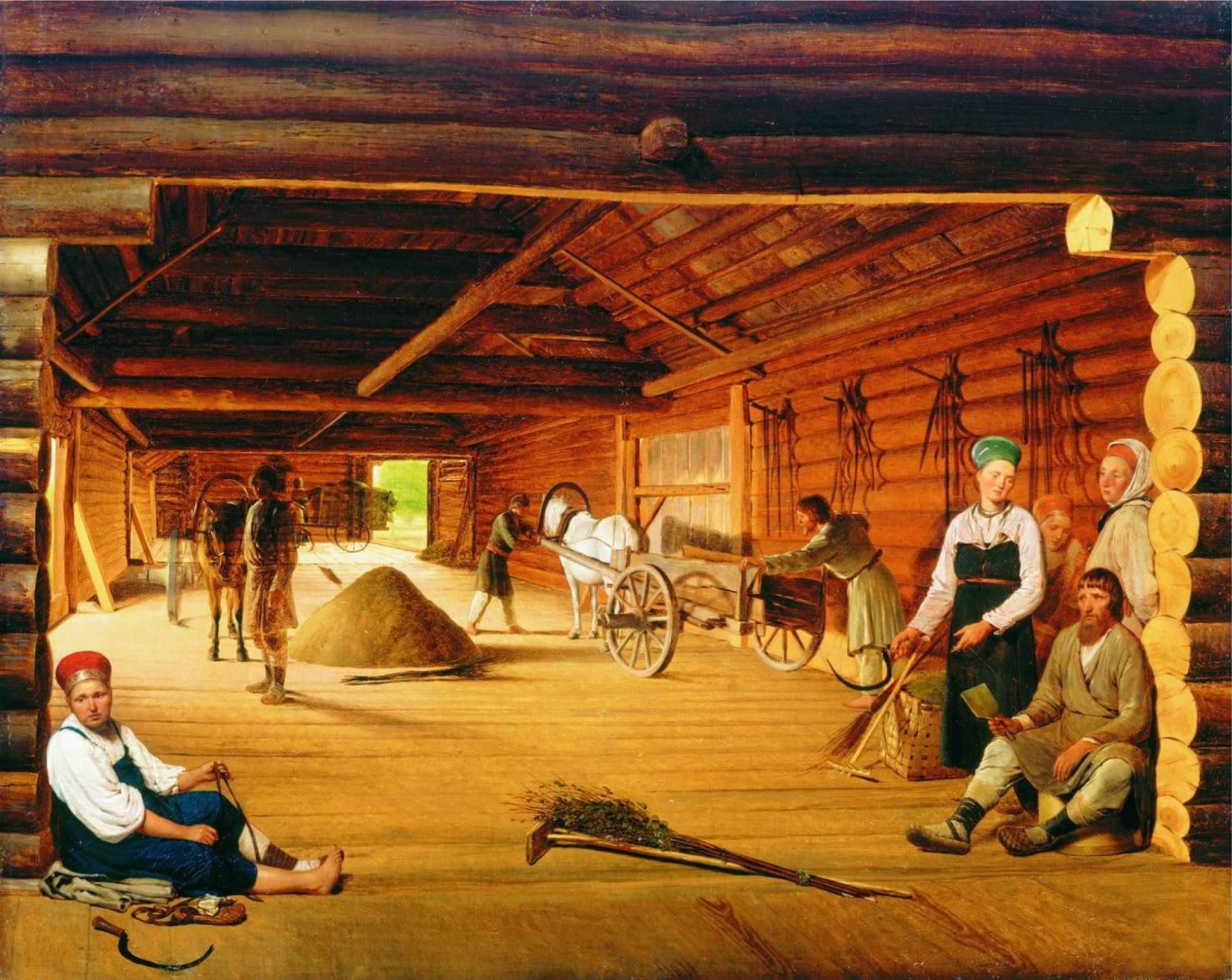

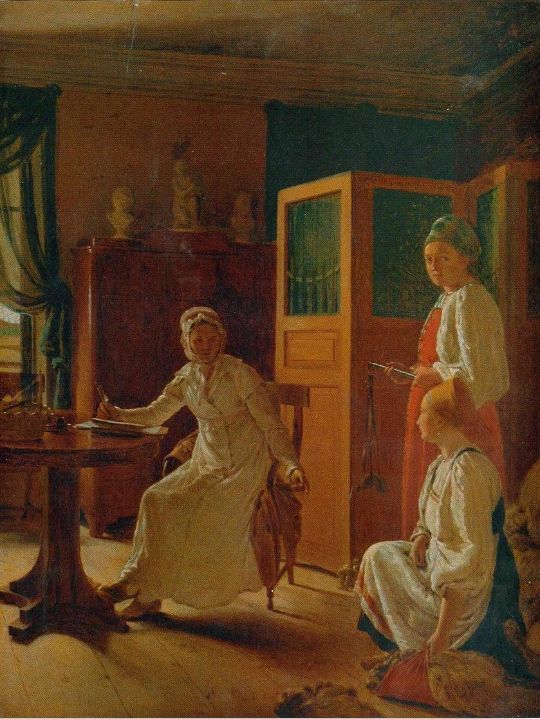

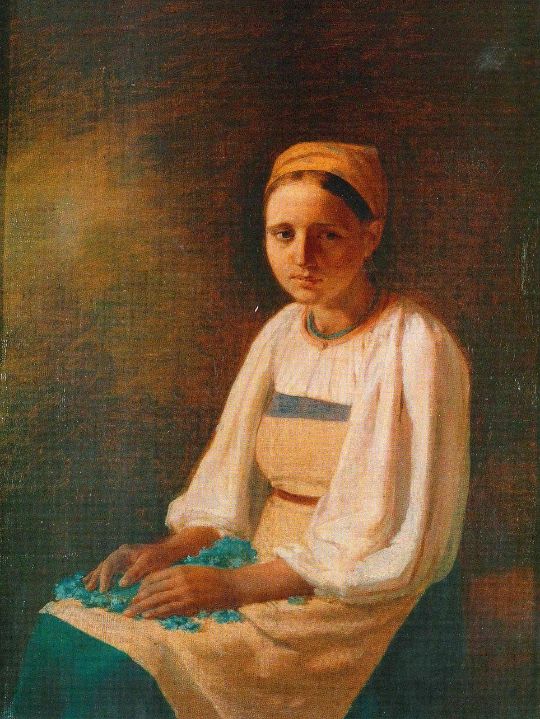

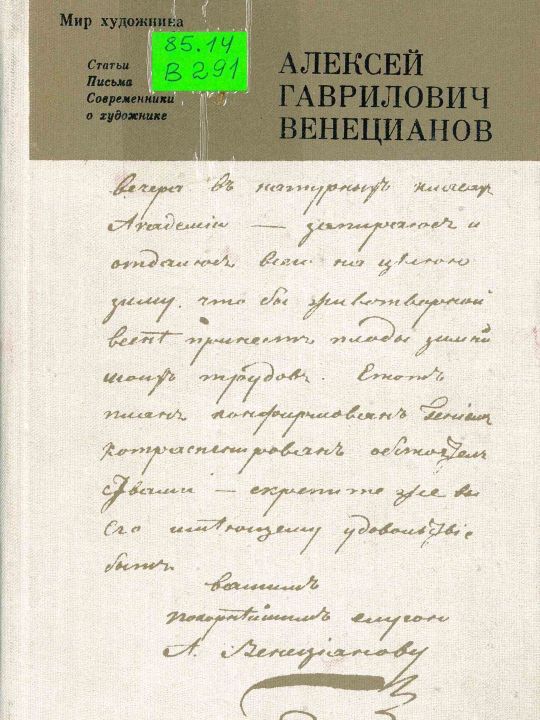

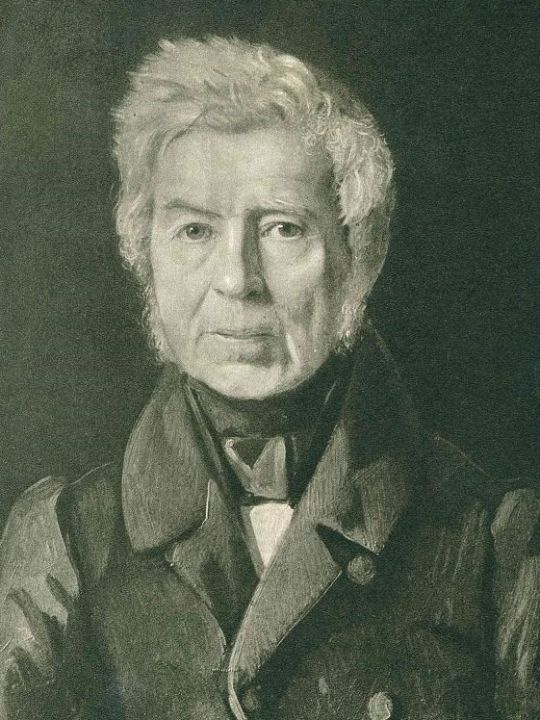

А.Г. Венецианова называют основоположником русской жанровой живописи. Именно с А.Г. Венецианова начинается подъем реалистических тенденций в русском искусстве, сопровождающийся обращением к миру национальных и народных образов и повышением интереса к современной жизни. Благородная муза художника воспела красоту простого сельского люда. Живописец любовался Человеком, когда писал свои произведения о России. Пленительна скрытая гармония человека и природы в полотнах А.Г. Венецианова. Пахота и жатва, лето и весна. Любое время года предстает перед нами в свойственной пейзажу Руси неброской, поэтической красе. Казалось, что Россию, познавшую блеск картин кисти Левицкого, Рокотова, Боровиковского, трудно чем-либо удивить, но Венецианов поразил современников: перед зрителями встала во всей красе Русь, которая родила Андрея Рублева и Ломоносова, Пушкина и Глинку… Поэт своей родины, А.Г. Венецианов не забыт как один из самых благородных, честных и талантливых певцов России.

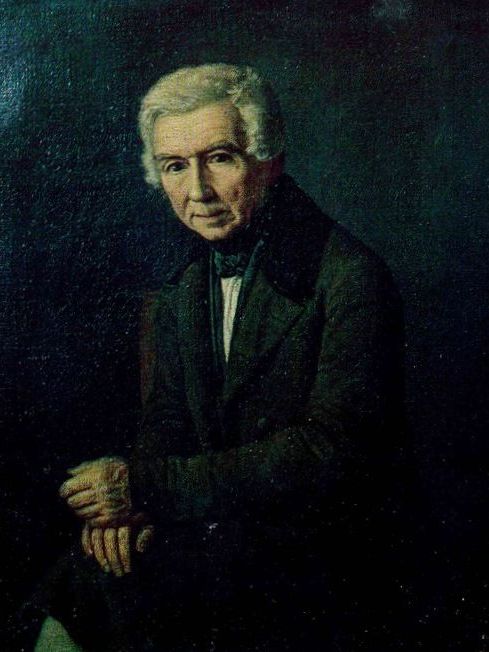

- С. К. Зарянко. Портрет А. Г. Венецианова